- 2025年9月13日

- 2026年1月10日

咳過敏症候群

「咳過敏症候群をふまえた今後の慢性咳嗽診療」という研究会に参加して参りました。

咳は出始めてからの期間によって、3週間未満を急性咳嗽(がいそう)、3-8週間を遷延性咳嗽、8週間以上を慢性咳嗽と言います。急性咳嗽ではいわゆる風邪の後の咳を含む、感染症が原因として多くを占めるのに対して、3週間を過ぎると喘息などの病気の割合が増えてきます。

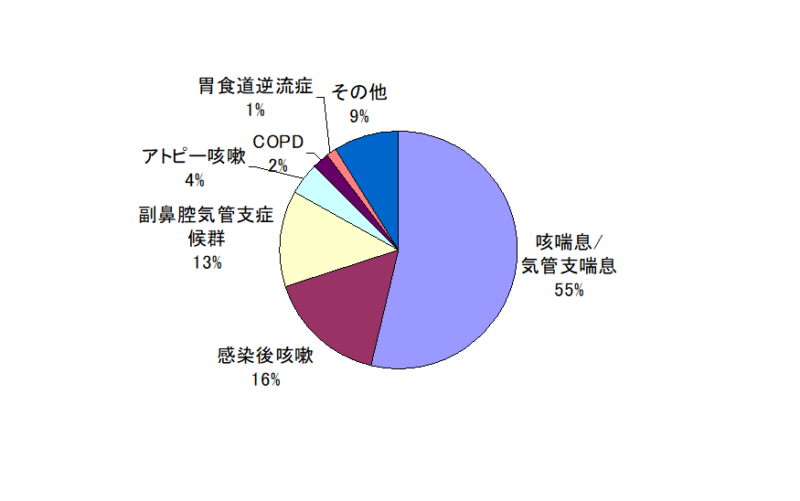

8週間を超える咳では私自身も過去に調べて報告したことがありますが、喘息、咳喘息が半数を占めるようになります。その他、蓄膿による痰のたれ込みが原因の副鼻腔気管支症候群、喘息よりも喉に近い部分の気管の過敏性によるアトピー咳嗽、胃酸の逆流による逆流性食道炎なども長引く咳の原因となります。最近では百日咳の患者さんも増えています。

研究会でも言及がありましたが、長引く咳の原因が特定できるのは内科医で約7割、呼吸器専門医でも約8割と言われています。1-2割の患者さんははっきりした原因がない、もしくは複数の疑わしい原因があり絞り込めないのです。また、原因が分かり例えば喘息の治療を十分に行っても、咳の症状のみが良くならない場合もあります。そこで咳の原因の有無を問わず、治療を行っても咳が遷延する状態をあらわす言葉として、咳過敏症症候群というものが生まれました。咳過敏症症候群は「低レベルの温度刺激、機械的・化学的刺激を契機に生じる難治性の咳を呈する臨床症候群」と定義されます。長引く咳の患者さんから「満員電車で咳が出る」とよく相談されますが、満員電車の淀んだ空気、ドアが開くたびに夏だと温かく、冬だと冷たい空気が入ること、他人の香水やたばこ、体臭などの刺激がまさに温度刺激、機械的・化学的刺激にあたります。咳は気管、気管支にある咳を出すための刺激を受ける受容体から神経を通じて脳に指令がいくことで生じます。この気管、気管支の受容体が過敏になることが、咳過敏症症候群を引き起こすと考えられています。

咳止めには中枢性鎮咳薬(ちんがいやく)と末梢性鎮咳薬があります。病院やクリニックにかかってまず出される咳止めや市販の咳止めのほとんどが、デキストロメトルファン、リン酸コデインに代表される中枢性鎮咳薬になります。それに対して、麦門冬湯などの漢方薬やP2X3受容体拮抗薬ゲファピキサント(商品名:リフヌア)は末梢性鎮咳薬に分類されます。それぞれ使い分けがあるわけですが、咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2025に難治性咳嗽では咳過敏症症候群としてP2X3受容体拮抗薬の使用を検討するとの記載があります。

研究会ではゲファピキサントの使用に適するのはどのような患者さんなのか、一定の割合で味覚障害の副作用があるのですが使用前に患者さんにどのように説明するのがいいのか議論がありました。

今後も長引く咳関連で医師向けの研究会での司会、薬剤師向けの研究会での講演の予定があり、ブログでも長引く咳の話題を発信します。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2025[第2版] 日本呼吸器学会 メディカルレビュー社